-

Herr Heidegger, Auf Wiedersehen!

다음날 마지막 여정지 하이델베르크로 향하는 길에 한 곳을 경유했다. 독일 문학 아카이브(Deutsches Literaturarchiv Marbach, 약칭 DLA)이다. 1955년에 설립된 세계에서 가장 중요한 문학 아카이브 중 하나이다. 저작들은 물론이고 각종 원고와 편지, 일기, 작업 노트나 메모, 관련 잡지 등 1750년부터 현재까지 독일의 광범한 문학 및 지성사 자료를 소장돼 있다. 괴테와 실러의 고향인 마르바하(Marbach)의 아름다운 숲이 있는 언덕에 위치하고 있다. ‘실러 언덕(Schillerhöhe)으로 불리는 이곳에는 또한 독일문학 아카이브 외에도 실러박물관, 현대 문학 박물관 등이 들어서 있다. 프라이부르크 대학의 안내 담당 직원이 대학 내 하이데거 콜렉션은 따로 없다고 하면서 이곳에 가면 하이데거 자료들을 볼 수 있을 것이라며 추천해준 곳이다.

사전에 메일을 통해 입장을 신청한 터였다. 그럼에도 절차는 복잡했다. 나는 물론이고 동행한 아내와 딸 각자 서류를 수기로 작성해야 했다. 기입한 주소는 따로 맞는 확인도 하나 보다. 바쁜 마음에 흘려 쓴 주소에 잘못이 있었는지 여직원이 그런 곳이 검색되지 않는다며 수정을 요구한다. 절차에 따라 안내해준 컴퓨터의 검색 엔진에서 주제어를 입력하여 찾고자 하는 기록을 신청했다. 30분 정도 걸린다고 하더니 과연 그 시간이 되자 나를 부른다. 그리고서는 다시금 하나하나 서명을 하고 서류를 건네받았다. ‘그들이 왜 여길 왔을까?’ 직원들의 얼굴에서는 의아함이나 의심도 느껴졌다. 그러면서도 합법적 절차를 존중하면서 친절하게 안내하고 또 신중하게 일을 처리하였다. 미소도 잃지 않았다.

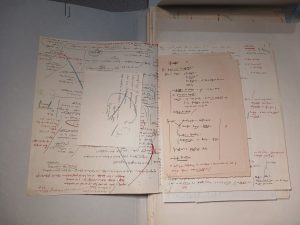

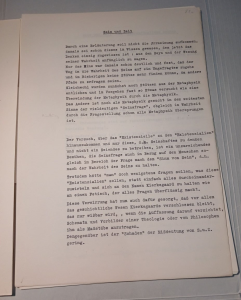

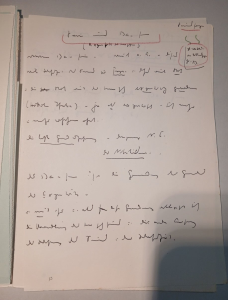

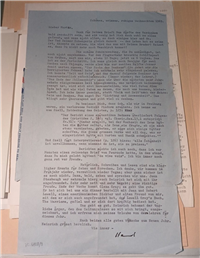

마이크로필름을 기대했는데 놀랍게도 서류 파일에는 기록물이 조심스럽게, 꼼꼼하게 들어 있었다. 편지 봉투, 수기로 작성되거나 타이핑된 원고, 교정 원고, 신문 자료, 백지에 알아보기 힘들게 적혀 있고 때로는 광고지 이면을 사용하기도 한 메모들, 사진들, 그의 제자이자 연인이었던 아렌트의 편지(‘Dear Martin’으로 시작되는 아렌트의 편지들 가운데는 호텔 메모지에 작성된 것도 있었다) 등. DLA는 소중히 지키는 자료에 방문 이유도 미심쩍은 이방인의 손때 묻는 걸 기꺼이 허용했다. 관리는 엄격했지만 정보의 자유는 충분히 존중하는 것 같다.

하이데거 글씨는 매우 작고 흘려 썼다. 당연히 알아보기 힘들었다. 시간이 지나면 그도 못 알아볼 것 같았다. ‘나도 그런데’ 여기서 연대감을 찾는 것은 없어 보이는가? 그의 저술은 노고에 찬 빌드업의 결실이었음을 눈으로 확인한다. 그리고 내가 그를 알고 있는 게 맞다면 그의 메모와 원고의 수정 등 빌드업의 많은 부분이 길 가운데 구상됐을 것이다.

아카이브에는 각종 손으로 작성되거나 타이핑된 메모, 초고들과 신문 자료 등이 있었고 하이데거의 제자이며 연인이었던 한나 아렌트가 보낸 편지들도 보관돼 있었다.

하이델베르크 여행은 대학 시절 교환학생으로 독일에 왔었던 딸아이가 당시 가보지 못해 아쉬웠다 하면서 정한 곳이다. 여기에는 나를 위한 배려도 있었다. 산언덕의 오래된 성과 제법 유장하게 흐르는, 라인간의 지류인 네카르강이 어우러진 풍경으로 유명한 그곳에는 또한 ‘철학자의 길’과 ‘철학자의 정원’이 있었던 것이다. 도심에 있는 숙소에서 멀지 않았다. 다음날 아침 ‘철학자의 길’로 향했다. 길은 ‘철학자의 길’이 아니라 ‘철학자의 언덕’이라도 좋을 만큼 다소 경사가 있었다. 그렇지만 오르는 길의 오른 쪽으로 펼쳐진 강과 1386년에 세워졌다는 아름다운 고성古城 성당, 오래된 주택들이 그려내는 풍경화를 음미할 수 있어 그다지 힘들게 느껴지지는 않는다. 또 어찌 분투와 노고 없이 철학이 있겠는가?

산 중턱에 ‘철학자의 정원’이 있었다. 맞은편을 향해 팔을 펼쳐 껴안듯 둥글게 조성된 정원에 알록달록한 꽃들이 초여름 햇살로 빛나고 있었다. ‘철학자의 정원’은 사색에 대해서는 잘 모르겠으나 적어도 최적의 뷰포인트인 게 분명하다. 아래로 도시의 풍경이 가장 넘치게 보였다. 시인과 사상가의 나라[독일]는 사실 풍경의 나라가 아니었던가? 아니 그렇게 심정을 격동시키는 정경情景의 나라이기에 시인과 사상가의 나라였는가? 정원 한쪽에 이 도시를 가장 사랑한 독일 시인 횔덜린의 기념비가 서 있었다. 새겨진 시에는 “하이델베르크여, 오랫동안 나는 너를 사랑해왔으니. 나의 기쁨을 위해 도시들의 어머니여, 사랑스럽게 말하며 너를 껴안고 싶다.”란 구절이 들어있다. 동시에 횔덜린은 하이데거가 가장 사랑한 시인이다. 하이데거에게 횔덜린은 시의 본질인 존재 사유를 시로 형상화한 진정한 시인이다. 신의 전령, 성스러움의 사제이다. 하이터레, 확 트인 대기에 둘러싸여 성, 교회, 주택이 성스러움의 아우라 속에 내뿜는 존재의 빛!

내 여정은 여기서 끝났다.

그리고 이 끝은 어떤 의미의 시작으로 새롭게 돌아올까?

Herr Heidegger, Auf Wiedersehen[다시 볼 때까지]!